■ 授業改善

学校の教育活動の中心をなすものは,何と言っても「授業」である。この授業を生徒にとって「分かりやすく楽しいもの」にしていく 努力が教員には求められている。 国際学力調査(PISA・IEA)の結果はどんな問題提起をしているのかについて,職員研修会を開いた。「生徒の学力が少しずつ低下してき ている」「読解力が不足している」などの問題にも増して,「世界的に見ればまだまだ高い学力を誇る日本の子どもたちの,学習に対す る〈意欲・積極性・自信〉がダントツで世界最下位である」ことに驚いた。さらに,「かつて世界一を誇っていた子ども(私たちの世代) の学力が,大人になったときにみじめになるほど消え去っている」ということは衝撃だった。「受験の時だけに通用する学力」ではなく, 「生涯にわたって学び続ける力」を身につけさせることが大事であることを,共通の認識として持つことができた。 「日々の授業が生徒にどのように受け止められているか」「授業の問題点がどこにあるのか」を知るために,「生徒による授業評価アンケ ート」を実施した。1学期末の実施で問題点を見つけ,2学期以降の改善を図り,2学期末〜3学期にかけて再度「授業評価アンケート」 を実施して,改善を検証するという『授業改善のPDCAサイクル』を目指した。 各教科担任の個人レベルで「授業改善シート」に記入しながらも,授業改善を個人の責任と突き放すのではなく,教科単位で授業改善に 取り組むことを目指した。 また,1・2学期に「授業公開週間」を設定し,校内でお互いの授業を見学し,授業改善の参考にする取り組みを続けている。 これらの取り組みによる授業改善の成果は,「授業評価アンケート」の全体集計にわずかではあるが現れてきている。 1.職員研修 (1)「国際学力調査(PISA・TIMSS)を読む」 ◇日 時:①2008年7月8日(火)9:00〜12:30,②2009年7月8日(火) 9:00〜12:30 ◇場 所:笠岡商業高校・吸江会館・多目的ホール ◇対 象:全教職員(①20名,②10名の参加) ◇テキスト:『学力低下の真相』(中一夫) 「国際学力調査(PISA・TIMSS)を読む」と題して,研修会を開きました。中一夫氏の『学力低下の真相』をテキストにして, 50分×2コマの授業形式で実施しました。 第1部は「〈学力低下〉のウソと真実」と題するもので,PISA(学習達度調査)とTIMSS(国際数学・理科調査)の結果か ら,マスコミで大きく報道された「学力低下」が本当なのかを見ていきました。新聞に載ったグラフは,元のグラフの一部を切 り取って,ことさらに学力低下を強調しようとしたものでした。どちらの調査も元のグラフを見ると,「日本はこれだけの人口 をかかえて,高い学力を保っている」ということが明らかでした。 第2部は「本当に低下しているものは?」と題して,学習への「意欲・積極性・自信」について,国際学力調査(PISA・TIMSS) の結果を見るものでした。高い学力を誇る日本の子どもたちの「意欲・積極性・自信」は,何とダントツで世界最下位でした! ただ一つ上位に来たのは「数学に対する不安感」でした。あまりの悲惨な結果に,グラフを見るたびにため息が出るほどでした。 また,世界トップレベルを誇っていた子どもの学力が,大人になった時にはみじめなほどに消えてしまっていました。「学力」 が意味があるのは受験のときだけ…ということでは,教育の成果があったとは言えません。○研修後の感想から ・学力低下に関する記事を新聞で見たとき,「ここまで来たか!!」と思ったことを覚えています。しかし,この記事は ごく一部だったことが分かり,少しほっとしました。意欲をわかせる授業をいかに展開していくのか,教師側の関わ り方が大きいということも,再認識できたように思います。ありがとうございました。 ・PISA・TIMSSという国際学力調査の内容を詳細に知ることができた。新聞等の資料を目にして,実際に日本 の学力低下を信じて(理解して)いたが,そうではなかったことを知り,安心しました。またそれ以上に,「意欲・ 関心がない」という方が問題になっているということを知った。とても有意義な時間でした。 (2)『「授業評価アンケート」から「授業改善」にむけて』 ◇日 時:2007年12月25日(火) 10:00〜12:00 ◇講 師:住野好久先生(岡山大学大学院・教育学研究科・教授) ◇場 所:笠岡商業高校・会議室 ◇対 象:全教職員(参加者30名) ◇内 容: ①報告と研修「授業評価アンケートの集計結果の分析」 1・2学期の実施した授業評価アンケートの集計結果を見ながら,授業が生徒にどのように受け止められているか, その実態をつかんだ。また,総合評価の高い授業について,教科担任から授業の工夫などについて話していただいた。 同じ教科担任の授業でも,クラスによって評価に差が出たり,1学期と2学期で平均点が大きく変化したりする例も 示された。 ②講演と研修「授業評価アンケートの結果から授業改善にどう結びつけるか」 住野先生の講演と参加者のグループ討議で研修が進められた。 まず,「授業評価アンケート」の位置づけについて,「生徒が授業についてどう感じているのかをおおまかに把握す ることはできる」けれども,それは「生徒が感じている〈印象〉である」から,すぐさま「授業改善の課題」を導く ことはできない。それぞれの「印象」をよくすることが必ずしも「授業改善の課題」ではないし,他教科と比べて評 価が低い項目をあげることが「授業改善の課題」にもならない。「授業評価」で大切なことは,?「生徒たちはどの ような授業改善を求めているのか」を明らかにし,その要求と期待に応えていくこと,?「教師たちの授業改善は何 を目指しているのか」を明らかにし,その実現に必要な情報を収集すること,であることが示された。 それを受けて,「生徒が授業に求めていることは何なのか」「教師が授業改善しようとしていることは何か」につい てグループ討議をした。教員,そして教科ごとにいろいろな意見が出された。 最後に,「〈課題別授業研究グループ〉による授業改善の取り組み」の例を示していただいた。「授業改善は<共同・ 公開・共有>の原則で取り組むことが大切」「教科・科目を越えて,授業改善の課題が類似する者同士でグループを 編成し,取り組んでいく」ことを具体的に提案していただいた。

○研修後の感想から ・研修のタイトルを聞いて,何か難しそうだな…と思っていましたが,実際に出てみると,分かりやすいし,何より みんなでいろいろと意見を出していくのが楽しかったです。この研修で学んだことが,3学期から活かせるといい と思っています。 ・グループでの話し合いの時間があり,これからどうすればいいかというのが,よく分かった。生徒の実態をきちん と把握し,授業改善につなげていきたい。 ・授業に対する他の先生方の思いや考え方,教師集団として取り組むべき方向性が分かり,充実した研修でした。日 々,なかなか話す機会のない話題でしたので,今後の笠商にとって有意義な時間でした。またアドバイスをお願い します。 ・生徒の授業に対する思い・姿勢が多様化している。住野先生の「生徒はほんとうに分かる授業を求めているのか」 という問いには驚きましたが,生徒が何を求めているのかをまず洞察していくことが出発点だと思いました。 ・「授業評価アンケート」に一喜一憂しないでいいと,安堵。授業改善のための「同僚性が大切」と,共感。今後も チームワークで授業改善を目指します。 2. 「生徒による授業評価アンケート」 (1)実施の趣旨と方法 ① 目的 ・「生徒による授業評価アンケート」を実施することにより,各教科・科目の授業改善の課題を見つけ,具体的な授業改善に 取り組んでいく。 ・学力向上アクティブハイスクールの研究資料とする。 ② 方法 ・教科担任が授業の最後10分程度の時間を使って,「マークシート方式」で実施する。全員の教科担任が少なくとも一クラス のアンケートを実施する。(できれば担当科目について少なくとも1クラスは実施していただきたい) ・「授業評価アンケート用紙」は係で準備した雛形(※)を使うが,項目を変更・追加して実施する場合は,事前に係に相談す る。※『「いい授業しようよ」生徒による授業評価開発委員会報告』(東京都教育委員会)から ・教科担任は回収したアンケート用紙をWクリップでまとめて,所定の箱に入れる。 ・係はアンケートをスキャナー・コンピュータで「自動読みとり・集計」する。集計後,「講座別集計表」およびアンケート 用紙を教科担任に返却する。 ・教科担任は集計表の結果・アンケートの感想から授業改善の課題を見つけ,今後の授業改善につなげていく。また教科会議 を開き,授業改善の課題・方法について教科内で継続的に研究を進めていく。 ※5段階評価の目標「肯定的な評価(5と4)の割合が50%以上,平均点で言えば少なくとも3.6程度はほしい。平均点が3.0を 切るようなら,早急に改善する必要がある」 ・授業評価のデータは,アクティブハイスクールの研究資料として,適正に保管・使用する。 (2) アンケート実施の道具・方法 ①アンケート項目(用紙)『〈いい授業しようよ〉生徒による授業評価開発委員会報告(H16.1)/東京都教育委員会』より [一般教科用] 日々の授業は,先生と生徒でともに作り上げていくものです。このアンケートは,授業をよりよいものに改善していくことを目的 としています。教科の成績に反映するものでは全くありませんので,あなたの感じたままを書いてください。また,成績には関係 ないものですが,真剣に答えてください。(5段階評価) A.授業の内容について 1.授業内容に興味が持てた。 2.授業内容がよく理解できた。 3.この授業を通じて,新しい知識を得たり,物の見方・考え方が学べた。 4.この授業は自分自身の役に立つと思う。 5.この授業を受けて,学習意欲がわき,より深く学習したくなった。 B.授業の進め方について 1.先生の説明は分かりやすい。 2.先生の声の大きさや話し方は聞き取りやすい。 3.黒板に書かれたこと・プリント・ビデオなどは効果的で,学習の理解に役立った。 4.授業の進む速さは適切だった。 5.生徒が理解できるように,授業がよく準備され,工夫されていると思う。 6.先生は熱心に教えてくれたと思う。 C.あなたの授業への取り組みについて 1.この授業に積極的に参加した。(ノート・プリント・質問・実習など) 2.先生の説明を集中して聞けた。 3.授業の規律・マナーを守って授業を受けた。 4.予習・復習やテスト勉強など,自主的に学習した。 D.総合的な評価として,あなたはこの授業に満足していますか。 E.今学期を振り返って,この授業の感想を書いてください。(自由記述) [実技教科用] A.授業の内容について (1・2 の項目は同じ) 3.この授業を通じて,技能が身につき,運動の楽しさを学べた。 (4・5 の項目は同じ) B.授業の進め方について 1.先生の説明・指示は分かりやすい。 (2 の項目は同じ) 3.授業を円滑に進めるために,道具の準備や練習方法などが工夫されていた。 (4・5・6 の項目は同じ) C.あなたの授業への取り組みについて (1・2・3 の項目は同じ) 4.仲間と協力して,授業に参加することができた。 ②データ処理 ・スキャナー・コンピュータで「自動読みとり・集計」 (所要時間は約10分/40人分) 読み込み:スキャナー「ScanSnap S510」(富士通) OCR処理:マークシート処理システム「MarkScan」 (神奈川県立総合教育センター) http://www.edu-ctr.pref.kanagawa.jp/markscan/ ★現在は「開発及びサポートが困難になったため、当ホームページでの公開を終了」となっています。 ※「MarkScan」の「読み込み閾値・濃度」の設定が微妙である。 現在は,「ScanSnap」の読み込みを「カラー,JPEG」で行い,「読み込み閾値=207,濃度=78%」の設定で,誤認識はほとんどない。 ・表計算プログラムで集計・グラフ化「授業評価アンケート集計表」(※下図) 「Microsoft EXEL」 ※この集計表は,アンケート用紙とともに教科担任にすぐに返却した。 アンケート用紙の「自由記述欄」にも,授業改善の貴重な手がかりが多く記入されている。

(3) 実施状況

(3) アンケートの全体集計結果 目標「肯定的な評価(5と4)の割合が50%以上,平均点で言えば少なくとも3.6以上(100点換算で72点以上)」 ①各項目の評価平均点(100点換算)の推移(全科目平均)

※全教科平均値で見ると,5段階平均3.6以上(100点換算72点以上)を達成できている。 ※回を重ねるごとに全体的に平均値が上がっている。 今年度は,昨年度までと比べて少し評価が下がり気味である。 ※「意欲的に学習」「家庭での学習(予習・復習)」の項目の評価が他と比べて低い。 ※「板書・教材」「授業の進度」「授業の工夫」などについては教師側の改善の余地が十分ある。 ②「肯定的な評価(5と4)の割合が50%以上」が達成できている授業の割合

※全体的に見て,ほとんどの項目で「肯定的な評価(5と4)の割合が50%以上」が80%以上の授業で達成されている。 しかし,「A5.この授業を受けて,学習意欲がわき,より深く学習したくなった」「C4.予習・復習やテスト勉強など,自主的に 学習した」の項目については60%に満たない達成度である。教科の特性で「予習・復習」をあまり課していない科目もあるが,概して 生徒の家庭学習時間は長くはない。「学習意欲をわかせるような授業」についてはすべての教科に求められる項目である。 ※教科によって達成度に違いが見られる。 ③ 各項目の評価平均点の推移・ダイヤグラム(各教科別)

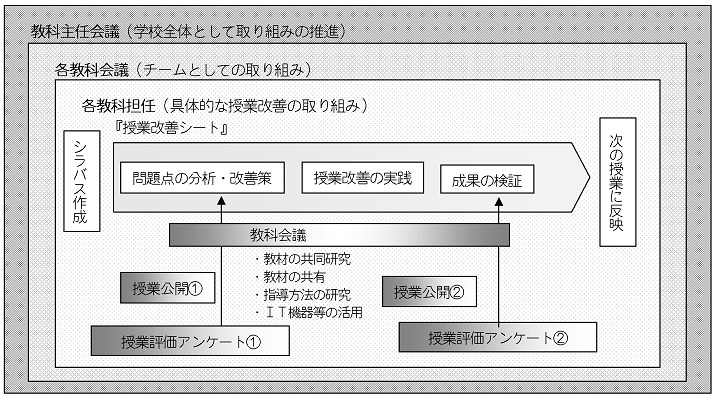

3. 授業改善のための運動と組織的な取り組み 「授業改善」は基本的には教科担任個々の取り組みとなるが,「フロンティアハイスクール事業」の実践で「教員がチームとして取り組む 事により大きな成果が得られる」ことを学んだ。そこで,「生徒による授業評価アンケート」という道具を用いながら,「授業改善への組織 的な取り組み」を模索した。 個人のレベルでは,まず年度当初「シラバス(年間授業計画・評価基準)」を作成し,生徒にも配布している。1学期末に実施する「授業 評価アンケート」により,それぞれの授業が生徒にどのように受け止められているか・どのような課題があるのかを把握する。それらを「授 業改善シート」にまとめる。2学期の授業の中で具体的に授業改善に取り組んでいき,3学期(あるいは2学期末)に再度「授業評価アンケ ート」を実施して,授業改善の成果が出ているか検証する。成果・問題点は「授業改善シート」に記入し,来年度以降のさらなる授業改善に 取り組み,「シラバス」作成にも役立てる。 学校全体としては,1・2学期後半のそれぞれ1週間を「授業公開週間」として,校内で授業を公開し,お互いの授業を参観・評価するこ とによって,授業改善のいろいろなアイデアを交換する取り組みをする。 各教科では「教科会議」を適宜(授業評価アンケート実施後,授業公開週間中など)開き,教科単位で授業改善に取り組む。教科指導に役 立つ教材の共有をはかることもできる。 これらの組織的・継続的な取り組みのイメージを図に表してみる。

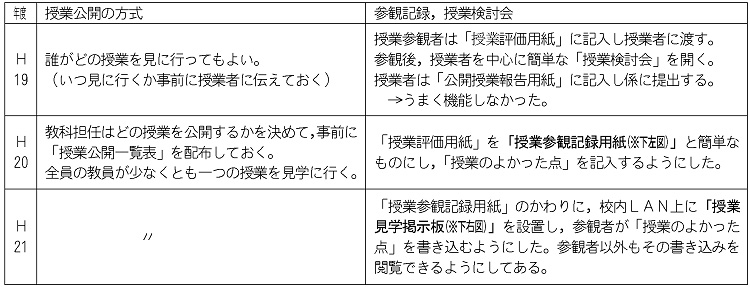

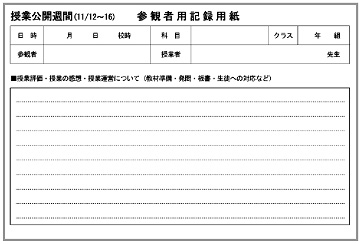

4.「授業改善の組織的・継続的な取り組み」は進んでいるか? (1) 校内授業公開 1・2学期後半のそれぞれ1週間を「授業公開週間」として,校内で授業を公開し,お互いの授業を参観・評価することによって, 授業改善につなげていく。併せて,アクティブハイスクール事業の研究の一環としても位置づけ,資料を保管する。 H19年度:1学期 6月18日(月)〜22日(金) ,2学期 11月12日(月)〜16日(金) H20年度:1学期 6月16日(月)〜20日(金) ,2学期 11月17日(月)〜21日(金) H21年度:1学期 6月15日(月)〜19日(金) ,2学期 11月16日(月)〜20日(金) ○取り組みの推移

※「授業公開週間」の取り組みはなかなか盛り上がっていないのが実態である。もっとも熱心に授業参観しているのは管理職である。 ※H21年度1学期の「授業公開週間」終了後にアンケートをとった(24人の回答)ところ,「1つ以上授業見学に行った人」が半数, 残りは「行け(か)なかった」と答えた。「校内LAN上授業見学掲示板」の試みについては,ほとんどの人が「よい」と答えている。

5.各教科での授業改善の取り組み(まとめ) (A)現在行っている授業の工夫,(B)授業評価アンケート等に見る課題と授業改善の取り組み ◇国語科 (A)工夫 ①小テストをほぼ毎時間実施。 ②授業内容,進度に即したプリントで授業を展開。 ③「国語表現Ⅱ」で進路別の授業を実施。 (B)課題と改善 「授業評価アンケート」等から見る課題 ○昨年,一昨年と比べ評価の低い項目が多い。②「意欲」の項目の評価が低い。 ○検定多種目合格による進路の道が開け,従来の小論文,センター入試による受験が敬遠される傾向。どう意欲的に取り組ませるか, 難しい課題である。 授業改善に向けた今後の取り組み ①来年度より「国語表現Ⅱ」を選択科目に設定。小論文指導の充実を図る。 ②来年度より3年「古典」で進路別授業を実施。 ③小テストの結果をこまめに確認し,更に基礎,基本の定着を図る。 ○授業内容のレベルを下げず,分かりやすい授業で理解を促し,意欲を高めることにつなげたい。 ◇地歴・公民科 (A)工夫 1年生では,大きな地図を活用し,作業を多く取り入れた授業で,わかりやすくしている。2年生では,週末に「社説」を読ませ, 週の初めの授業で簡単に解説をして,社会問題に関心を持たせようとしている。3年生では,授業の開始時に社会問題を取り上げて いる。考査にも新聞記事より論述形式で答える問題を課し,思考力を高めている (B)課題と改善 予習の評価が低いが,授業の特性から予習をすることは期待していない。意欲の評価が低く大きな課題である。 ICT教材の開発に挑戦したり,自分の好きな記事の「新聞切り抜き」などに取り組ませ,意欲を喚起したい。 ◇数学科 (A)工夫 「分かりやすい授業」「興味関心が高まる授業」「思考力を育む授業」を目標に工夫している。具体的には,①サイコロを利用し た実験,②学習前プリントの利用,③授業プリントの利用,③ラミネーターで作成した授業掲示物の利用などがある。 (B)課題と改善 興味・関心の評価が低いことを何とか改善したい。カリキュラム的に比較的授業進度をゆっくりできるので,知識だけでなく 「思考力」を育むことで興味・関心を高めたい。今後,「ICTの利用」「定期課題の設定」「生徒に前で説明させる形式」など 工夫を続けたい。また,来年度からは3年の授業で習熟度別授業を実施し,四大進学に対応したい。 ◇理科 (A)工夫 1年理科基礎では「仮説実験授業」を実施して高い評価を得ている。「科学史を中心に科学的なものの見方を学ぶ」という科目の 趣旨にも合致し,「仮説(予想)をたてて実験する」という授業スタイルが生徒にも好評である。NHKビデオ「生命」,岩波科 学映画「動き回る粒」,「分子運動シミュレーションプログラム」などの視聴覚教材も理解を助けている。「授業通信」を定期的 に発行している。2年生物Ⅰでは自作の「書き込みプリント」で授業を進めている。重要語句の記入や色塗りがスムーズにできる よう工夫をこらしている。全員が観察できる観察教材(ピーナッツ:種子のつくり,ドラゴンフルーツ:果実のつくり)をなるべ く準備している。3年生物Ⅰ(選択)は少人数授業で,生徒が意欲的に取り組んでいる。 (B)課題と改善 全体的に評価は高いのだが,「予習・復習」の項目が低い。基本的に理科は予習・復習を生徒に求めてはいないが,「理科基礎」 では定期テスト前に「罫線だけの用紙」を渡して生徒に「テスト対策プリント」を各自で作らせている。自分で作ることで学習内 容を復習でき,テスト前にくりかえし学習することができる。昨年から取り組みはじめて「予習・復習」の項目が少しずつ上がっ てきている。「授業は自分自身の役に立つ,学習意欲がわきより深く学習したくなる」の項目も更に高めていきたい。解剖実習 (ウシの眼球・腎臓,ニボシ)を入れたり,授業に関連するものづくり(分子模型,紙工作など)をさらに多く取り入れ,興味・意 欲をわかせる工夫をしていく。 ◇保健体育科 (A)工夫 ①分かりやすい授業,ICTを利用した授業:柔道の授業における「映像遅延装置(※)」の活用 ※ビデオカメラに接続して撮影すると,10秒ほど遅らせて映像を再生できるので,運動後すぐ自分のフォームをチェックできる。 ②生徒の意欲を高める授業: ・勝ち負けにこだわることでモチベーションを高める →ランキングのアップダウンや罰ゲームの工夫 ・生徒が自ら参加してのグループ学習・発表 →インターネットを利用して保健で調べ学習 (B)課題と改善 ①「授業評価アンケート」等から見る授業課題 ・板書の字を見やすくする。まとまりのある板書にする。(保健) ・生徒が意欲的に取り組めるよう授業のスピードを工夫する。(保健) ②授業改善に向けた今後の取り組み ・グループ学習の際のリーダーの育成。グループで協議し生徒自らが立てた計画の合理的な実践。 ◇英語科 (A)工夫 2年英語Ⅱと3年オーラルコミュ二ヶーションⅠで習熟度別授業を実施し,各講座の生徒の理解度に応じて授業を進めている。 1年英語Ⅰでは,生徒同士の「学び合い」の時間を設けている。2年英語Ⅱでは,パワーポイント等のICTを活用した授業を 行っている。生徒の学習意欲を高めるために,全商英語検定(全員受験)や実用英検等の合格を目標にさせ,授業の中で問題演 習を行っている。 (B)課題と改善 「規律,積極,熱心,板書,声」等の項目が比較的高いのは,ある程度生徒がまじめに授業に取り組み,内容を理解していると思 われる。しかし英語への苦手意識を持つ生徒が多く,「興味,意欲」の項目が低いので,生徒の英語学習への動機付けをもっと 工夫し,訳読だけでなく習った英文を使って話したり聞いたりする統合的な言語活動を多く取り入れていきたい。また「予習・ 復習」の項目も低いので,予習プリントや復習課題等を工夫して家庭学習の習慣を身に付けさせたい。 ◇家庭科 (A)工夫 自らの生活を見つめ直したり(食事調査や体脂肪率測定など)実生活の中から具体例をあげたりして身近に感じられるようにし ている。ロールプレイや疑似体験をさせたり,施設訪問をして実際に高齢者や障害者とふれ合う機会を設けて,できるだけ体験 を通して考えさせている。2年生の実習では,T.T.により細やかな対応ができるようにしている。また,DVDやパワーポ イント,実物提示装置などを活用してわかりやすい説明に心がけている。3年「発達と保育(選択)」では,保育技術検定合格 を目標にして意欲的に取り組んでいる。 (B)課題と改善 役に立つ教科だと思ってはいるが,予習・復習をしたり,意欲的に取り組むという項目は低い。教科として予習は求めていない が,学習したことを実生活に活かして,よりよい生活ができるように役立ててほしいので,各自の生活の中に課題を見つけ,そ れを解決していけるように取り組ませたい。 ◇商業科 (A)工夫 ・インターネットを利用して最新情報を生徒に伝えている。 ・TTを活用したクラスでの習熟度別学習や,クラスを超えた学年全体の習熟度別学習を実施している。 ・教材・板書事項等を共有し,指導内容にクラス間の差が無い様に配慮している (B)課題と改善 ①「授業評価アンケート」等から見る授業課題 ・理解不足の生徒に対するフォローができていない。 ・授業で理解しなくても検定前の補習で何とかなると思っている生徒がいる。 ②授業改善に向けた今後の取り組み ・教科書に記載されていない最新情報をインターネットや新聞から取入れ,教材として利用する。 ・グループ学習を取り入れ,主体的に授業参加を喚起する。 ・理解度を高めるためにICT活用する。 ・現在も行っているが,「学ぶ意欲」「学ぶ喜び」を味わうことのできる授業を目指し,目の前の生徒に合った教材研究と授業展 開,教員の熱い気持ちを伝える授業を目指す。